Archives

Ce dossier a été initialement publié dans le magazine TelQuel n°827 du 5 octobre 2018.

Drapés du voile de leur mission civilisatrice, les colonisateurs, brandissant l’étendard de la supériorité de leur race, ont perpétré les crimes sexuels les plus abominables durant plusieurs siècles. Chosifié, déshumanisé, le corps de l’indigène devient ainsi un objet voué à satisfaire les désirs des “blancs”, et au fil de l’histoire celui des colons.

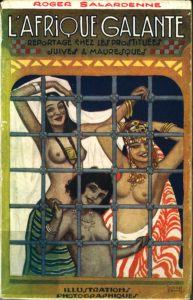

“Partout, la domination a produit des images et des imaginaires essentialisant et objectivant des corps “indigènes” présentés comme “naturellement” offerts aux explorateurs, aux voyageurs et aux colonisateurs”, expliquent les auteurs de l’ouvrage collectif Sexe, race et colonies (éd. La Découverte). Livre-événement, ce travail de recherche lève le voile sur un tabou de la colonisation : la conquête des corps et leur domination, qui a été aussi violente que celle des terres. Et le Maroc ne fait pas exception. Durant le protectorat, femmes, hommes et enfants, considérés comme butins de guerre, sont exploités et violés.

L’exemple le plus célèbre au Maroc est celui du quartier Bousbir à Casablanca, lupanar à ciel ouvert, “un cas à peu près unique dans l’univers des Empires coloniaux, avec la création ex nihilo d’un quartier clos, entièrement dédié à la prostitution”, résument les auteurs de Sexe, race et colonies. Résultat d’un travail qui a réuni plus de cent spécialistes, cette œuvre revient pour la première fois sur six siècles de sévices sexuels dans les colonies, où seule la raison du plus fort prévalait. “Sexualité, domination et colonisation. Trois termes qui se croisent et s’enchevêtrent tout au long des six siècles de pratiques et de représentations qui composent ce livre”, annoncent ses auteurs. Extraits et zoom sur le Maroc.

Protectorat : une domination sexuelle aussi

Les Marocains et les Marocaines ont subi une exploitation sexuelle durant l’occupation française. Nourries de clichés d’un Orient romancé, Casablanca ou encore Tanger étaient devenues des paradis sexuels où tout était permis, même la pédophilie. Même après l’indépendance, l’image d’un pays où l’on pouvait s’offrir l’interdit est restée vivace.

Sévir contre l’honneur des colonisés

“Le viol délibéré et systématique fut considéré comme un moyen de briser une population — en Algérie comme au Maroc — en la frappant là où elle était le plus susceptible de souffrir : l’honneur. Un témoin décrit, ainsi, la pratique du viol dans une mechta d’un village du Constantinois. Dans un gourbi isolé, un vieux sergent chef de retour d’Indochine et très content d’en avoir fait voir de toutes les couleurs aux ‘naqués’ [“Nha qués”, expression vietnamienne désignant à l’origine les “gens du peuple”], interroge une jeune femme : “Où sont les hommes du village ?” Silence. “Et, si elle cachait une arme sur elle, la garce ?”

La fouille au corps était une consigne obligatoire. Certains officiers indiquaient même qu’il fallait toucher le sexe, afin de s’assurer qu’on n’avait pas affaire à un fellagha déguisé en femme… Comme l’écrit Pierre Leulliette en 1961 : “Il a pris la femme dans ses bras. Elle est debout, sans vêtement, sauf son collier, plus que nue devant lui, mais comme au-delà de la honte, déjà, et paralysée ! Il la couche sous lui. C’est l’intérieur de ce grand corps blanc qu’il fouille, de toute la fiévreuse fureur de son grand corps de singe. Il n’a même pas ôté ses équipements ! La boucle de métal de son ceinturon défait déchire le ventre pâle de la jeune femme. Elle, inerte, toute blanche, les yeux fermés, semble attendre seulement que son supplice ait pris fin, jambes ouvertes. Je prends le sergent par le col. Mais ça le rend fou, cette inertie ! Remuement frénétique. C’est presque un cadavre qu’il couvre. Il râle. Il multiplie ses soubresauts, fait claquer la peau de son ventre…”

Bousbir, l’exception marocaine

“Bousbir, le quartier réservé de Casablanca, est un cas à peu près unique dans l’univers des Empires coloniaux, avec la création ex nihilo d’un quartier clos, entièrement dédié à la prostitution. Meknès, avec moins de succès, sera construit sur le même principe quelque temps plus tard. L’intention, pour les autorités coloniales, est de favoriser la lutte contre les maladies vénériennes en regroupant toutes les prostituées de l’ancienne ville dans un endroit qu’elles peuvent facilement surveiller.

Construit à partir de 1922 par les architectes français Auguste Cadet et Edmond Brion, en même temps que la “Nouvelle Ville Indigène” de l’urbaniste Henri Prost, le quartier reprend les codes d’une médina traditionnelle avec ses portes et ses fontaines mosaïquées. Il comprend coiffeur, cinéma, photographe, plusieurs cafés, six restaurants, des hammams, des boutiques de fruits et légumes mais aussi de vêtements, un bureau de tabac, deux postes de garde et, bien sûr, un dispensaire. Il compte jusqu’à neuf cents prostituées en même temps, presque toutes marocaines, habillées soit “à l’ancienne” avec bijoux et foulards, soit au contraire de façon très “moderne” avec des jupes courtes, afin de satisfaire les goûts divers des clients.

Une ligne de bus — devenant un thème récurrent pour les caricaturistes — le dessert spécialement. Plusieurs photographes, dont Denise Bellon ou Marcelin Flandrin, y ont fait des reportages entiers, notamment dans la revue Voilà en 1936, ou sous forme de cartes postales. De nombreux touristes, civils ou militaires, vont prendre des clichés (parfois pornographiques) pour lesquels ces prostituées se faisaient payer.

On ne connaît pas moins de huit carnets différents de cartes postales, avec dix, vingt ou trente cartes, et plusieurs dizaines de cartes vendues à la pièce, preuve d’un intense “marketing” pour promouvoir le quartier réservé. Symbole du réglementarisme colonial, Bousbir fut fermé et transformé en quartier d’habitation au moment des indépendances en 1955, longtemps après la fermeture dans l’Hexagone des maisons closes (avril 1946). La mythique porte d’entrée existe toujours.”

Cliché : le Maroc de tous les fantasmes

Les harems, les mauresques dénudées et autres chimères nourrissent le mythe érotique oriental chez les Français quand ils imaginent le Maroc. Littérature, dessins et photos d’époque regorgent de descriptions dithyrambiques sur la sensualité arabe et la légèreté des gazelles de l’Orient. “Peintres, poètes maudits, journalistes, navigateurs, militaires stationnés à Casablanca (…) ont créé une légende érotique sur Bousbir. Elle chante les charmes de la femme voilée et reprend à son compte (…) tous les poncifs de l’Orient”, dénoncent les médecins Jean Mathieu et P.H. Maury dans leur monographie Bousbir. La prostitution dans le Maroc colonial.

Selon l’historienne Christelle Taraud, c’est la colonisation qui construit cette image sublimée des femmes. Des récits de voyage content les mœurs frivoles et folkloriques dans telle ou telle tribu. “La tentation de l’Orient (…), c’est aussi la quête des plaisirs charnels”, résume l’historienne. Les colonies deviennent alors “l’éden sexuel, le harem des Occidentaux”.

Les cartes postales coloniales, scènes et types, ont pétri cet imaginaire d’outre-mer. Des types “ethniques” de femmes apparaissent dénudées. La Mauresque, l’Arabe, la Berbère et autres Fatma ourdissent l’image transcendée de la Shéhérazade à effeuiller. “L’imaginaire érotique colonial repose sur un malentendu entretenu”, écrit Christelle Taraud : “L’invitation lascive des femmes représentées sur les photographies (seins nus et cigarette à la bouche) et décrites dans les ouvrages serait une pratique générale et quotidienne au Maghreb.”

L’historienne explique que les Occidentaux ont créé des métaphores de leur manque. Un officier au service de la république lors de la guerre du Maroc, cité par l’historien Mustapha El Qadery, résume parfaitement la face obscure de ce faux Orient, en écrivant : “Nous sommes venus dans ce pays pour civiliser les hommes et… pour nous faire syphiliser par les femmes.”

La plaque tournante des “pédérastes”

“Dès l’installation de la France au Maghreb, entre 1830 et 1912, apparaît un malentendu qui fera long feu sur le statut de genre et sur l’orientation sexuelle des “indigènes”. Confrontés à des sociétés de ségrégation sexuelle — où les femmes sont peu visibles et peu accessibles —, ces derniers avaient, en effet, développé une forte homosocialité qui les conduisait à se comporter entre eux, y compris publiquement, selon des règles jugées, à la même époque en Europe, comme fort peu compatibles avec les usages de la virilité.

Ainsi, il n’était pas rare de voir dans les rues d’Alger, de Tunis et de Casablanca, des hommes se tenir par la main, par la taille, s’embrasser sur les joues… Cette attitude ne signifiait nullement que ces espaces étaient plus “homosexuels” que d’autres dans le monde, même si les relations sexuelles entre hommes — qui s’exerçaient d’ailleurs selon des codifications très strictes liées à l’âge, à la place dans la famille, au statut socio-économique… — y étaient sans doute plus nombreuses qu’on ne le dit.

Fort répandue, l’homosocialité ne pouvait cependant être confondue, même dans sa dimension sexuelle (d’attente, de compensation ou de vénalité), avec l’homosexualité qui, tout en étant minoritaire, existait bel et bien comme l’attestent les sources, les témoignages et la littérature, mais aussi toute une iconographie à la fois érotique et/ou satirique.

Confrontés à cette homosocialité généralisée, les Européens, particulièrement ceux qui sont définis, à cette époque, comme “pédérastes”, font alors du Maghreb une plaque tournante des pratiques et de l’imaginaire “homosexuels” comme le suggère la photographie orientaliste et coloniale qui met en scène de jeunes éphèbes “arabes”. Ce faisant, les écrivains — tels André Gide et Jean Genet — construisent de véritables mythes, à l’image du “Tanger homosexuel”, tout en nourrissant, via la naissance du tourisme homosexuel, le vaste et prolixe marché des corps “indigènes”.”

Gide, Wilde, Genet et les autres

“Les stéréotypes sur les corps musculeux et l’hypertrophie des organes génitaux, sur la force brute, voire “brutale”, et sur la “sauvagerie bestiale” des “Nègres” ou des Océaniens ne constituent pas seulement un outil de disqualification, mais participent de “l’usine à fantasmes” que les espaces coloniaux — pensés au XIXe siècle comme des “paradis sexuels” — sont devenus pour beaucoup d’hommes.

Aux nombreuses représentations mettant en scène la sensualité “primitive” et/ou “lascive” des “indigènes” — et ici la photographie, comme média multiplicateur d’images, est essentielle — répond en écho l’évolution des possibles sexuels, y compris entre hommes. La “supériorité” virile des Européens, autant que l’absence de femmes (y compris blanches), notamment dans les postes isolés, éloignés de la centralité urbaine, avaient en effet conduit ceux-ci à développer, dans l’entre-soi mais aussi vis-à-vis des “indigènes”, une certaine homosocialité.

Excluant, dans la plupart des cas, la relation symétrique, cette homosocialité avait souvent entraîné une “domestication” et/ou un “efféminement” des hommes “Autres” — comme le montrent, par exemple, les nombreuses représentations de boys “indigènes” dans les Indes britanniques et néerlandaises ou dans les colonies françaises et belges d’Afrique centrale — où le fantasme, l’érotisme, et la sexualité n’étaient évidemment pas absents : le boy étant avant tout un “homme de maison” mais pouvant aussi devenir un “serviteur pour le lit”.

Ajoutons à cela que la supposée sensualité “atavique” des “indigènes” apparaît aussi comme un motif récurrent de l’imaginaire érotique homosensuel et homosexuel : les espaces colonisés étant considérés, dès la seconde moitié du XIXe siècle, comme des lieux majeurs d’expérimentations et de tourisme homosexuels.

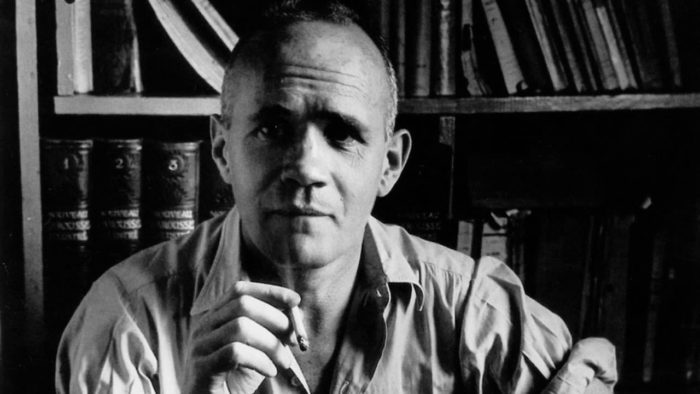

Ainsi d’André Gide et d’Oscar Wilde qui se retrouvent ensemble en Algérie, en 1895, le premier y étant initié par le second à la “sexualité avec des Arabes”. Ainsi, aussi de Jean Genet dont les nombreuses relations avec des Algériens et des Marocains éclairent bien ce “goût de l’Autre” si présent et prégnant dans l’imaginaire érotique colonial, puis postcolonial, des homosexuels.”

Armée coloniale : l’enfer des bordels militaires

Les indigènes de la république, ce sont aussi des femmes. Engagées dans les BMC (bordels militaires de campagne), des prostituées suivent les hommes envoyés au front. L’usage du terme BMC est courant lors des guerres coloniales (Indochine, Algérie). On évoque le parc à buffles, immense BMC de Saïgon, où les prostituées marocaines “exportées” se sont transformées en infirmières et en guerrières contre les Viet Minh de Dien Biên Phu. Ces quartiers particuliers, gérés par l’armée, ont été installés au Maroc dans des zones vierges de structures civiles lors de la guerre de pacification entre 1907 et 1934. Ils étaient inscrits à la rubrique “action psychologique en faveur des troupes”.

À l’époque, trois types de BMC cohabitent au Maroc : les bordels itinérants, qui font la tournée des bastions militaires, les bordels ambulants, qui suivent les troupes en manœuvres, et, enfin, les bordels installés dans les grandes villes de garnison. Pour approvisionner les BMC, l’armée s’en remet aux maquerelles, qui recrutent des filles arrivées des douars ou perdues en

ville, en leur faisant signer un contrat de deux ans renouvelables. Éloignées de leurs familles, la plupart renouvellent leurs contrats. “Celles qui voulaient s’en aller se heurtaient parfois au refus de l’armée de leur payer leur billet de retour”, nous raconte l’historienne Christelle Taraud, auteure de La prostitution coloniale. Algérie, Tunisie, Maroc (1830-1962).

Les filles de joie marocaines sont payées une misère. Les jours de fête et de permission, les filles n’ont littéralement pas le temps de se lever, obligées de subir 40 à 80 passes par jour. “La guerre de pacification des Français dans le Moyen-Atlas avait laissé beaucoup de veuves et d’orphelines. Elles ont dû s’engager dans les BMC qui suivaient les goumiers marocains pour pouvoir survivre”, nous explique l’historien Mustapha El Qadery. C’est ainsi que ces femmes se retrouvent, pendant la Seconde Guerre mondiale, à participer à l’effort demandé aux indigènes pour libérer la France.

La prostitution postcoloniale au Maroc

“Pour une partie de la jeunesse féminine issue des classes populaires marocaines, se prostituer ou “sortir” (l-khrij en arabe marocain) constitue une voie d’insertion sociale alternative au mariage en recul et à un travail de plus en plus rare. Les relations qui se nouent dans le “sortir” ne sont jamais entièrement prédéfinies : elles peuvent être strictement prostitutionnelles, c’est-à-dire demeurer un simple échange commercial ou prendre la forme de transactions sexuelles où émergent sentiments romantiques et aspirations conjugales.

Ainsi, ce ne sont pas seulement des services sexuels et de l’argent qui s’échangent entre les femmes et les hommes, mais aussi des biens symboliques (prestige), des affects ou des émotions. De ce point de vue, le “sortir” fait écho à un modèle conjugal caractérisé par l’idéologie du don masculin. Cet aspect multidimensionnel du “sortir” produit un espace social où sont hiérarchisées différentes pratiques de l’échange économico-sexuel.

Selon la valeur personnelle qu’elles arrivent à constituer, les femmes peuvent se désengager des pratiques qu’elles considèrent les plus infamantes (prostitution systématisée) pour se rapprocher de celles jugées plus respectables (relation amoureuse et/ou conjugale stable). Ce glissement est rendu possible du fait que la prostitution au Maroc, qui est un État prohibitionniste, n’existe pas en tant que secteur économique à part entière. Elle n’est d’ailleurs que très peu organisée en réseaux proxénètes et se déploie dans des espaces multiples où elle se mêle à d’autres activités économiques et/ou récréatives (places d’embauche, trottoirs, cafés, bars, boîtes de nuit…) en partie liées au renouveau économique, notamment dans le nord du pays, où le développement industriel et l’essor des économies du divertissement et du tourisme consolident une clientèle majoritairement nationale, tout en drainant une nouvelle clientèle internationale : Européens d’origine maghrébine, gens du Golfe et Occidentaux.”

Colonies : un safari sexuel

Ailleurs qu’au Maroc, d’autres pays et d’autres peuples ont subi une violence multiforme dans leurs corps, sujets d’un imaginaire précolonial, colonial et postcolonial où la sexualité est une arme de soumission.

Sexe et race

“Parmi les actes les plus graves recensés par les voyageurs figurent les vices abominables et abjects de la masturbation et de l’homosexualité masculine et féminine. Depuis les écrits antiques d’Hérodote et de Léon l’Africain, les Égyptiennes et les Marocaines sont connues pour pratiquer dans les hammams, comme dans les harems, des activités saphiques. Il en est de même pour les femmes turques qui s’adonnent, selon Nicolas de Nicolay, dans les sérails à des plaisirs analogues.

Quant à l’étendue de la pratique de l’homosexualité masculine, elle témoigne, pour la majorité des observateurs, de la corruption morale et sexuelle des hommes aussi bien en Chine, dans les pays du Levant, en Afrique du Nord qu’au Nouveau Monde. Les descriptions de la sexualité d’autrui promeuvent aussi, en miroir, une moralité sexuelle et des principes sur lesquels s’élabore l’identité européenne, gage de la supériorité des Blancs. Elles opèrent conjointement un rappel à l’ordre d’une éventuelle décadence morale et sexuelle vis-à-vis des Européens qui seraient désireux de s’adonner à de telles relations sexuelles “déviantes” au sein des colonies alors en construction.”

L’économie du sexe

“Les héritages coloniaux se perpétuent aussi dans les pays des Suds avec le tourisme sexuel. Celui-ci s’est développé avant les indépendances puis lors des conflits de décolonisation et/ou issus de la Guerre froide (en Asie notamment), et constitue désormais une véritable économie globalisée. De très nombreux pays anciennement colonisés se sont ensuite “spécialisés” dans l’offre sexuelle à destination des Occidentaux, mais aussi des nouveaux pays industrialisés, tels la Chine, la Turquie ou les Émirats du Golfe.

Héritier de la prostitution coloniale — et des quartiers réservés comme celui de Bousbir au Maroc ou des bordels destinés à l’armée états-unienne en Thaïlande et aux Philippines… — le tourisme sexuel véhicule toujours les mêmes fantasmes et mobilise les mêmes imaginaires érotiques et pornographiques éculés. Dans un mouvement inverse, des formes diverses de prostitution et d’arrangement sexuel s’insèrent dans les flux migratoires venant des pays du Sud vers ceux du Nord au travers du “commerce international des promises” et des mariages arrangés. Notons également que les migrations Sud/Nord peuvent aussi provoquer des événements où la violence sexuelle extrême est convoquée. En témoigne, par exemple, l’affaire du Nouvel An à Cologne, en 2016, impliquant plus de mille victimes allemandes et européennes qui furent sexuellement harcelées et/ou violentées par des immigrés.”

L’envoyé du sultan et les femmes blanches

“Ce “goût de l’Autre” cependant n’est pas le monopole, loin s’en faut, des seuls hommes blancs que ceux-ci soient hétérosexuels ou homosexuels. Dans les élites orientales, il existait, en effet, de longue date, un goût prononcé pour la “chair blanche” comme l’atteste la continuelle présence d’Européennes dans les harems et les gynécées du Maghreb, du Moyen-Orient et de l’Asie orientale depuis l’époque moderne au moins.

De Roxelane à Aimée Dubucq de Rivery (deux femmes enlevées et vendues, la première ayant fini épouse du sultan ottoman Soliman le magnifique et la seconde dans un harem) , en passant par Marthe Franceschini, dite “Davia”, la “sultane corse du Maroc”, les exemples de cette présence abondent, dans l’histoire mais aussi dans les représentations orientales et occidentales à l’image de la somptueuse toile orientaliste de Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ, L’Esclave blanche, peinte en 1888.

Ce “goût” — en grande partie alimenté par la traite musulmane venant, via l’Empire ottoman, des régions de l’Est de l’Europe ou de la course barbaresque — avait aussi, comme origine, les nombreuses ambassades et voyages que faisaient alors, en Europe, les hommes venant de l’Orient arabe ou asiatique. Au travers de leur présence, ces derniers construisaient en miroir, et ce d’autant plus facilement que les femmes étaient visibles, un érotisme lui aussi stéréotypé où l’Occidentale — pourvue de caractéristiques telle la liberté sexuelle associée à une certaine licence des mœurs du fait qu’elle se montrait “nue” en public — n’était pas moins objectivée que l’Orientale. C’est en substance ce que raconte Idriss al’Amraoui — envoyé du sultan du Maroc Mohamed IV auprès de Napoléon III — dans son livre Le paradis des femmes et l’enfer des chevaux.

La France de 1860 vue par l’émissaire du Sultan, quand il portraiture les Parisiennes : “Qu’il suffise, pour improuver leur façon de faire et flétrir leurs manières, de voir comme les femmes les dominent [les hommes], comment elles courent effrénées dans les lieux de débauche [en l’occurrence ici les salles de spectacles] sans que personne ne puisse les empêcher de poursuivre ce qu’elles veulent ni n’ose user de force à leur égard.” Cette objectivation était aussi parfois directement érotisée comme chez Khalil Bey, diplomate égypto-turc installé à Paris dans les années 1860, qui commande à Gustave Courbet, pour sa collection de tableaux érotiques, L’Origine du Monde (1866). Avec cette toile, l’une des plus sulfureuses de l’histoire de la peinture française, l’Occidentale est donc bien réduite, comme souvent les Orientales, à son seul sexe et à la charge érotique de celui-ci.”

Autres lieux, autres mœurs

“En effet, dès le XIXe siècle, certaines destinations comme l’Italie du Sud ou le Maghreb (en particulier Tanger) ont été recherchées par les homosexuels européens pour y trouver des partenaires sexuels locaux, dans le cadre de rapports marchands. Il s’agissait alors d’échapper au carcan d’une Europe hétéronormée en trouvant refuge auprès de sociétés que l’orientalisme littéraire et pictural conduisait à imaginer comme plus permissives : l’objectif étant de trouver sur place une offre prostitutionnelle présentant une disponibilité et des qualités érotiques spécifiques. C’est dans un contexte idéologique similaire, qui active une géographie du désir et des imaginaires fantasmatiques équivalents, que le tourisme homosexuel postcolonial s’inscrit.

Que ce soit en Amérique latine, dans les Caraïbes, au Maghreb ou en Asie du Sud-Est, les homosexuels du Nord et/ou des pays riches sont toujours à la recherche de partenaires plus jeunes, plus virils, plus disponibles. Ce n’est évidemment pas le caractère permissif de ces sexscapes qui expliquerait cette disponibilité (en général les lois contre l’homosexualité y sont plus répressives que celles des pays d’où viennent les touristes), mais bien la domination de classe et de “race” dans laquelle opère leur demande sexuelle ici similaire à celle des hétérosexuel.le.s.”

Violences sexuelles et autres pratiques “terroristes”

“S’il n’y eut certes aucune guerre sans violences sexuelles, la situation coloniale et ses moments paroxystiques — les conquêtes, les campagnes de pacification, enfin les conflits de l’ère de la décolonisation — amplifièrent encore le phénomène. La cause ? L’incommensurable mépris de la personne humaine inhérente à la situation coloniale, par définition inégalitaire sur les plans des droits politiques, sociaux et juridiques.

Comme nous le savons aujourd’hui, la grande majorité des contemporains de l’événement ont adhéré au credo central de l’ère coloniale qui légitimait cet Apartheid de fait : l’inégalité raciale. L’“indigène” était un être hybride, aux lisières de l’humanité, en proie à la chosification ou à l’animalisation. Ainsi les “races” supérieures — les Occidentaux et les Japonais —, avaient le droit d’imposer leur loi à toutes les autres. Par tous les moyens.

Durant cette période se maintint, en parallèle du racisme, un machisme profond. Les femmes des “races” inférieures furent ainsi doublement victimes (…) Aussi les violences d’ordre sexuel ne prirent pas fin à la veille des indépendances. Quel instinct morbide poussa alors les soldats français de ces guerres (Indochine, Algérie, Cameroun) ou de ces répressions sauvages (Madagascar, Tunisie, Maroc), mais aussi des militaires anglais au Kenya, japonais en Chine, portugais en Angola et au Mozambique ou belges au Congo, à franchir encore un cran en ce domaine ? Peut-être le sentiment confus qu’il s’agissait là des derniers feux des empires, et qu’à défaut de garder la possession des terres, celle des femmes était une ultime revanche ?

Il est difficile de se représenter clairement ce que furent les motivations des criminels, aussi nous avons choisi de citer, parfois longuement, les acteurs et témoins de ces atrocités. Longtemps, les autorités civiles et les états-majors tentèrent de le faire croire, et ce depuis les exactions japonaises en Chine avant la Seconde Guerre mondiale. Mais, à l’évidence, il s’agissait, dans certains cas, outre l’expression de la brutalité de certains hommes, d’un moyen politique de fragilisation psychique des populations, d’une pratique terroriste, au sens premier de ce mot.”

Pédophilie dans les colonies

“La pédophilie était monnaie courante en métropole au XIXe siècle, le mariage étant autorisé dès 15 ans, alors que les bordels recelaient généralement d’une ou plusieurs “écolières” souvent très jeunes (12 à 14 ans). Une littérature en témoigne. Aux colonies, ce n’est pas tant la pédophilie en soi qui est nouvelle, mais plutôt sa généralisation, sa durée (jusqu’aux décolonisations) et la diffusion libre d’images érotiques montrant de très jeunes filles, notamment dans les séries de cartes postales, comme l’importance accordée par la littérature coloniale au thème pédophile.

Ce qui frappe également est la chosification des jeunes colonisées, conçues comme biens meubles, disponibles pour les tâches ménagères et sexuelles. Ainsi, lors de la campagne d’Égypte, le général Louis Desaix écrit déjà, sans gêne particulière, à une amie : “J’ai aimé la jeune Astiza, belle comme Vénus, blonde et douce. Elle avait quatorze ans, deux boutons de rose, elle m’appartenait de succession comme souverain du pays, son maître étant mort.” Un siècle plus tard, Pierre Loti confie à son Journal : “Une petite fille mauresque, délicieusement jolie, sous des habits de pauvresse — rencontrée dans le quartier arabe… Elle s’appelle Fizah — et son père l’a amenée à Oran pour la prostituer…” (1880).

Vertueux, il repousse la tentation… pour quelques heures. Puis descend en ville et allonge la “petite fille mauresque” près de lui. Étonnamment, ces tares, masquées par un système efficace lorsqu’il s’agissait du monde réel, étaient au contraire présentées avec cynisme par toute une littérature. Dans le roman Un amour en Algérie, écrit en 1848, sans doute l’un des premiers de ce type, le héros Marcellin de Bonal fait la conquête d’une “petite Bédouine” de 13 ans.

Au XXe siècle, dans le roman La Fête arabe des frères Jean et Jérôme Tharaud, le protagoniste principal, un docteur militaire, s’éprend de la petite Zohira, 11 ans (très jeune donc, même au regard des normes de l’époque), et il en fait sa maîtresse.

Après 1920, la situation fera toujours partie du regard romanesque et dans Le Blanc à lunettes de Georges Simenon, le colon, isolé dans la jungle congolaise, a comme maîtresse (et servante) Caligi, une “petite négresse” de 15 ans. Durant l’ère coloniale, au XXe siècle, en Indochine, dans les Amériques, en Océanie, au Maghreb, en Afrique, les jeunes, congaïs, fatmas ou moussos furent les victimes des colons et des militaires, une situation qui aurait alors été impensable dans les métropoles de ces mêmes colonies. Il n’y eut jamais de campagne de dénonciation publique, parfois quelques protestations individuelles… mais rarement des sanctions.”

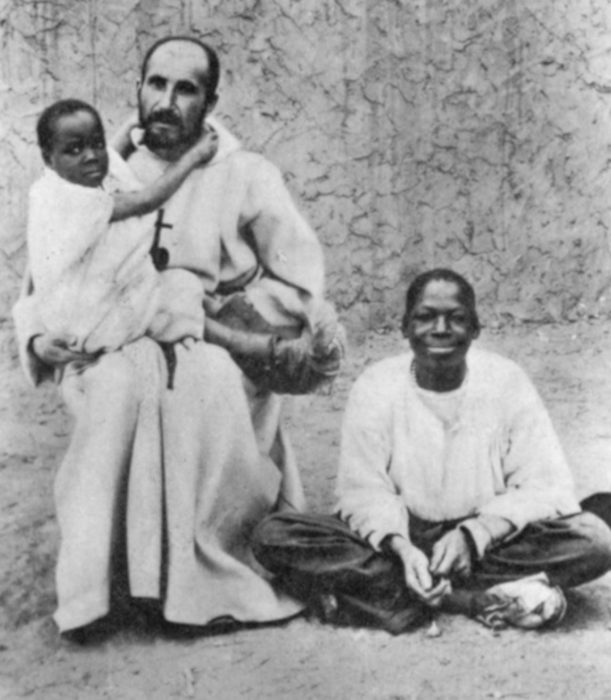

L’homosexualité outre-mer

“Les homosexuels se lient avec des boys (employés domestiques) en Asie ou des adolescents en mal d’amour au Maghreb, ainsi qu’avec de beaux soldats et autres Français à l’étranger ; et des auteurs tels Arthur Rimbaud qui souhaite même léguer tous ses biens à Djami Ouddéï, compagnon de son séjour dans la Corne de l’Afrique.

Des rumeurs circulent quant à l’intérêt pour les hommes et les mœurs suspectes du père de Foucauld, du général Gallieni, du général de Lattre de Tassigny et, surtout, du maréchal Lyautey. Les homosexuels peuvent faire des rencontres, semble-t-il, dans certains quartiers des grandes villes coloniales et le docteur Jacobus parle dans son livre (publié pour la première fois à la fin du XIXe siècle) des jardins publics et des bordels du Vietnam où de jeunes hommes offrent leurs services aux étrangers. Les autorités coloniales ne s’en soucient guère, à condition qu’une certaine discrétion soit respectée.”

Des clichés vieux comme le monde

“L’image de l’“homme noir” dans l’art européen : les représentations iconographiques des Africains noirs dans les arts européens forment, du XVe siècle au XVIIe siècle, un corpus hétéroclite et massif. Peintures, gravures, sculptures, figurines ou éléments décoratifs de bijoux ou de services de table, figurant des “personnages de couleur”, suscitent chez les observateurs européens des réactions contrastées : la curiosité, le désir, l’amusement, la crainte mais aussi le dégoût.

Cet imaginaire a cependant des origines lointaines. Bien avant d’entrer en contact et de nouer des relations avec les populations africaines, les savoirs européens acquis sur ce continent se sont construits, tout au long des siècles précédents, sur un imaginaire élaboré depuis l’Antiquité grecque et romaine. Pour appréhender l’altérité, les mythologies antiques, puis les légendes médiévales, élaborent de nombreux jeux morphologiques utilisant la monstruosité et l’hybridation.

Suite aux descriptions d’Hérodote et de Pline l’Ancien, les figurations des Africains, dans les gravures et les enluminures, présentent divers bestiaires humains. Le traitement pictural des Africains ne diffère guère, alors, de la manière dont l’Europe met en images les autres “humanités exotiques” peuplant le monde, telles celles décrites, pour l’Asie, par Jean de Mandeville entre 1355 et 1357 ou bien par Marco Polo en 1477.

Les corps sont dénudés, les artifices esthétiques existent, mais lorsqu’il s’agit des Africains (du nord ou du sud du Sahara), ils sont réduits a minima. La couleur de leur peau peut être brune ou noire, comme le portrait réalisé par l’École d’Utrecht au XVIIe siècle intitulé Moor with silver cup ou celui de Karel van Mander III, A moor en 1640. Cette carnation décrite par les qualificatifs “mor” ou “maure” va servir, au Moyen Âge, de terminologie “ethnique” pour désigner les populations d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et les musulmans de l’Espagne.

Les images portraiturées des sultans de l’Afrique du Nord, aux XVe et XVIe siècles, les gratifient d’une pigmentation brunâtre et de larges vêtements recouvrant leur tête et leur corps à l’instar des figures des Sarrasins orientaux. On en trouve des exemples dans les portraits de Moulay Hassan, souverain hafside de Tunis en 1526, et de l’ambassadeur du Maroc, Abd el-Ouahed ben Messaoud, à la cour d’Elisabeth Ier, en 1600.”

Cinéma, immigration et couples mixtes

“En 1970, la relation amoureuse entre un Arabe et une Française est mise en scène par l’adaptation d’un roman de Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie, par le cinéaste Michel Drach. Dans un autre registre, la même année, À nous deux France de Désiré Écaré, aborde de manière sarcastique les déboires du couple que forment un Africain et une Française.

Puis deux courts-métrages méconnus, en 1974, soulignent ces relations complexes : Paris, c’est joli d’Inoussa Ousseini, et Les Princes noirs de Saint-Germain-des-Prés de Ben Diogaye Bèye. L’année suivante, dans le film très populaire Dupont Lajoie d’Yves Boisset, l’accusation (fausse) de l’Arabe pour viol et crime constitue le fil conducteur de l’histoire. Dans les années 1980, la représentation du couple mixte est plus sexuelle, comme dans le film Pierre et Djemila, réalisé par Gérard Blain en 1987, qui raconte l’histoire d’une relation impossible.

L’année précédente, Black Mic-Mac, film à grand succès de Thomas Gilou, a marqué un changement de perspective en figurant pour sujet une jeune femme blanche ensorcelée qui trouve consolation dans les bras de son marabout. (…) Par la suite, si les films illustrant la thématique des unions mixtes se développent, le sexe reste peu visible, sauf avec Miss Mona de Mehdi Charef (1986), qui traite des relations singulières entre un travesti et un travailleur immigré clandestin, et Métisse de Mathieu Kassovitz (1993), qui relate l’histoire de Lola, une jeune métisse antillaise, qui ignore, de son amant blanc ou de son amant noir, lequel est le père de l’enfant qu’elle porte (…). En 2017, avec Il a déjà tes yeux, Lucien Jean-Baptiste interpelle le public sur l’enjeu interracial : un couple noir adopte un enfant blanc ! L’ensemble des paradigmes est alors bouleversé.”

Vous devez être enregistré pour commenter. Si vous avez un compte, identifiez-vous

Si vous n'avez pas de compte, cliquez ici pour le créer